Le système graphique mis en place au XIIe siècle a déjà révélé toutes ses limites au XIIIe siècle, quand, du fait de la disparition des diphtongues, le système graphique a hérité d’une multitude de digrammes et, du fait de l’amuïssement des consonnes finales, il a hérité d’une multitude de « lettres muettes », les graphies ne s’étant pas adaptées aux nouvelles prononciations. Le fossé entre graphie et prononciation va encore s'accuser en moyen français.

L’histoire du système graphique du moyen français est indissociable de l’histoire de l’arrière-plan socio-culturel.

Au XIVe siècle s’installe la coutume du procès écrit, qui renforce le rôle des avocats et des procureurs en même temps que celui des clercs, dont on a besoin pour transcrire tous les documents. Les copistes, qui jusqu’alors étaient cultivés et lettrés, sont remplacés par des praticiens, moins érudits que leurs prédécesseurs, mais qui travaillent dans un milieu de gens instruits et qui, fiers de leur culture, ont la mainmise sur l’écrit. Ils réagissent contre ce qui est perçu comme un relâchement de la prononciation en figeant des graphies plus proches de la source étymologique des mots que de leur prononciation du moment.

Ce travail, artificiel et conscient, est encouragé par la relatinisation de la langue française, résultat de la mise en œuvre d’un vaste projet de traduction en français des textes latins, projet entamé dès le XIIe siècle et intensifié à partir du XIVe siècle. Le mot français se trouvant mis, par le biais de la traduction, en regard de son étymon latin voit, par la comparaison, se réintroduire dans sa graphie des lettres qui n’y figuraient plus depuis longtemps : doit confronté à debet s’écrit désormais doibt et devoir confronté à debere devient debvoir.

Les lettrés du XVe siècle poursuivent dans cette voie, mais à défaut de science étymologique, leurs restitutions graphiques sont parfois déraisonnables, les mots français héritant de graphèmes qui n’ont jamais figuré dans leur étymon :

- doit devient doigt en souvenir du latin digitum ;

- tans devient temps en souvenir du latin tempus ;

- savoir devient sçavoir par rapprochement avec le latin scire, alors que ce mot provient en fait de sapere ;

- pois devint poids par rapprochement latin pondus, alors qu’il provient de pensum.

Dans le même esprit, un principe de rapprochement tend à uniformiser les graphies de mots apparentés et ici encore c’est en faveur de la forme la plus proche du mot-source latin que se fait la modification graphique :

AF pert (de perdre) > MF perd (latin perdere)

AF grant > MF grand (latin grandem)

Les graphies étymologisantes sont ainsi une des principales caractéristiques du moyen français.

Les lettres étymologiques ou faussement étymologiques ne sont pas les seules sophistications encombrantes des graphies du moyen français.

Apparaissent ainsi, dans les graphies, des lettres diacritiques, à vocation purement graphique, c’est-à-dire ne correspondant à aucun phonème dans la prononciation du mot ni dans son histoire, mais différenciant certains graphèmes ambigus pour aider à leur interprétation sonore – c’est-à-dire pour faciliter le passage de la lecture de l’écrit vers la réalisation orale.

Dès le XIVe siècle, le y va ainsi se substituer au i, trop facile à confondre avec un jambage, et un –g va se greffer derrière la consonne nasale finale de mot, pour garantir son identification comme telle à la lecture :

AF roi > MF roy

AF un > MF ung

S’y ajoute au XVe siècle le h–, qui permet de dissocier à l’initiale le i voyelle du i consonne ou le u voyelle du u consonne :

hĕrī > AF ier > MF hier

ŭlĕam > AF uile > MF huile

L’astuce, car c’est est une, s’est tellement bien incrustée dans les habitudes graphiques qu’aujourd’hui encore on ne dénombre aucun mot français débutant par les séquences graphiques ui– ou ie–.

Le XVe siècle récupérera également le graphème –h– comme signe de hiatus :

AF traïr > MF trahir

À la fin du XVe siècle et plus crucialement au XVIe siècle, ce seront les imprimeurs qui apporteront leur pierre à l’édifice et tenteront d’imposer leur vision des graphies. Un débat se fait jour parmi eux, opposant les tenants, conservateurs, de graphies étymologisantes aux tenants, réformateurs, de graphies conformes à la prononciation.

La majorité des imprimeurs seront de fervents défenseurs des graphies étymologisantes. Leur principal argument face aux réformateurs est que le mot-source n’évolue pas, alors que les prononciations évoluent ; opter pour une graphie française proche de celle du mot-source offre pour eux l'intérêt de l'immuabilité. Les imprimeurs encombrèrent donc les graphies des mots français de nouvelles lettres inutiles, rétablissant notamment les consonnes géminées. Les ouvriers, payés à la ligne, avaient tout à gagner de ces graphies qui s’encombraient de signes inutiles et voyaient évidemment d’un bon œil ces principes dictés au départ par la seule érudition.

Contre la tendance étymologisante suivie par la majorité des imprimeurs, s’amorce un mouvement porté par les grammairiens et une minorité d’imprimeurs (peu nombreux mais illustres comme Geoffroy Tory et Estienne Dolet) qui prônent un système graphique proche de la prononciation.

En vue de cette adéquation entre système graphique et système phonétique, certains grammairiens, comme Louis Meigret, iront jusqu’à proposer une réforme en profondeur du système graphique, optant pour l’usage de nombreux signes diacritiques pour différencier les graphèmes dont la lecture serait douteuse :

Meigret réformateur de l’orthographe française

[J]e suys asseuré q’une bone partíe de çeus qi s’ęn męlet, sont si fríans de suyure le stile Latin, ę d’abandoner le notre, qe combien qe leur’ parolles soęt nayuemęnt Fran-çoęzes : la maouęz’ ordonançe rent toutefoęs le sens obscur, auęq vn gran’ mecontęn-temęnt de l’oręlle du lecteur, ę de l’assistęnçe. De vrey si nou’ consideron’ bien le stile de la lange Latin’ ę celuy de la notre, nou’ lę’ trouuerons contręres en çe qe comune-męnt nou’ fęzons la fin de claoz’ ou d’un discours, de çe qe lę Latins font leur comęnçemęnt : ę si nou’ considerons bien l’ordre de nature, nou’ trouuerons qe le stile Françoęs s’y ranje beaocoup mieus qe le Latin. Car lę’ Latins prepozent comunemęnt le souspozé ao vęrbe, luy donans ęn suyte le surpozé.

Traité touchant le commun usage de l’escriture francoise, f° 143r de l’édition de 1550

L’orthographe selon Meigret a été rejetée de façon presque unanime (ce dont ses vues plus proprement grammaticales firent aussi les frais). Seul Pierre de la Ramée a fait siennes les vues grammaticales de Meigret.

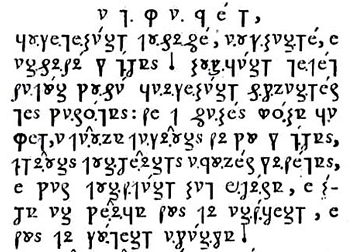

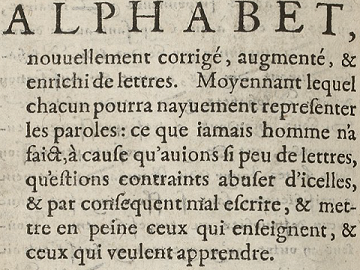

Les propositions du maitre d’école Honorat Rambaud étaient plus révolutionnaires encore que celles de Louis Meigret, puisqu’il proposait, dans La Declaration des Abus que l’on commet en escrivant Et le moyen de les eui-ter, & de représenter nayuement les paroles : ce que iamais homme n’a faict (1578) d’ajouter à l’alphabet usuel 24 lettres nouvelles avec, pour objectif, là encore, de régler l’orthographe sur la prononciation. Ses propositions furent encore plus mal perçues que celles de Meigret :

Rambaud réformateur de l’orthographe française

Ce sont les tenants des graphies étymologisantes qui remporteront cette première bataille de l’orthographe (des entreprises comme celle de Rambaud ont plutôt desservi les réformateurs) : le standard graphique au XVIe siècle sera donné par le Dictionnaire françois-latin de Robert Estienne, lexicographe et imprimeur, qui conserve les graphies étymologisantes tout en faisant quelques concessions aux partisans des signes diacritiques. L’usage se fixe, le concept d’orthographe naît.

Parmi les différents signes diacritiques proposés par les tenants d’un système graphique français se réglant sur la prononciation des mots, Robert Estienne cautionne l’accent aigu pour distinguer le /e/ du /ɛ/. Estienne Dolet, autre imprimeur, propose l’accent grave pour différencier des mots homographes : a >< à.

L’usage de l’accent circonflexe est en revanche très partagé. Il est utilisé par Jacques Dubois, grammairien, pour dénoncer les digrammes (Dubois le place entre les deux signes constitutifs du digramme) mais il est utilisé par Geoffroy Tory, imprimeur, pour marquer la chute d’une voyelle. Pierre de Ronsard, poète, l’utilise quant à lui pour marquer l’amuïssement du –s préconsonantique, mais n’est pas suivi à l’époque, même si c’est l’usage qu’il en fait qui s’imposera finalement, au XVIIIe siècle. L’usage demeure partagé également pour les autres signes diacritiques auxquels grammairiens et imprimeurs auront recours : tréma, tilde, cédille, apostrophe.

Les imprimeurs du XVIe siècle vont également étendre et réglementer l’usage de la ponctuation.

Dans l’écriture manuscrite du Moyen Âge, la ponctuation était rare. À partir du XIVe siècle, les manuscrits français, en prose surtout, se dotent de plus en plus régulièrement de signes de ponctuation. Ceux-ci se généralisent au XVIe siècle dans les imprimés. Estienne Dolet est le premier à en réglementer l’usage en 1540, dans un ouvrage que reprennent tous les grammairiens de son temps et qui a eu un impact considérable sur les imprimeurs. Les signes recensés par Dolet et leurs emplois sont déjà très proches des signes et emplois que nous connaissons toujours.